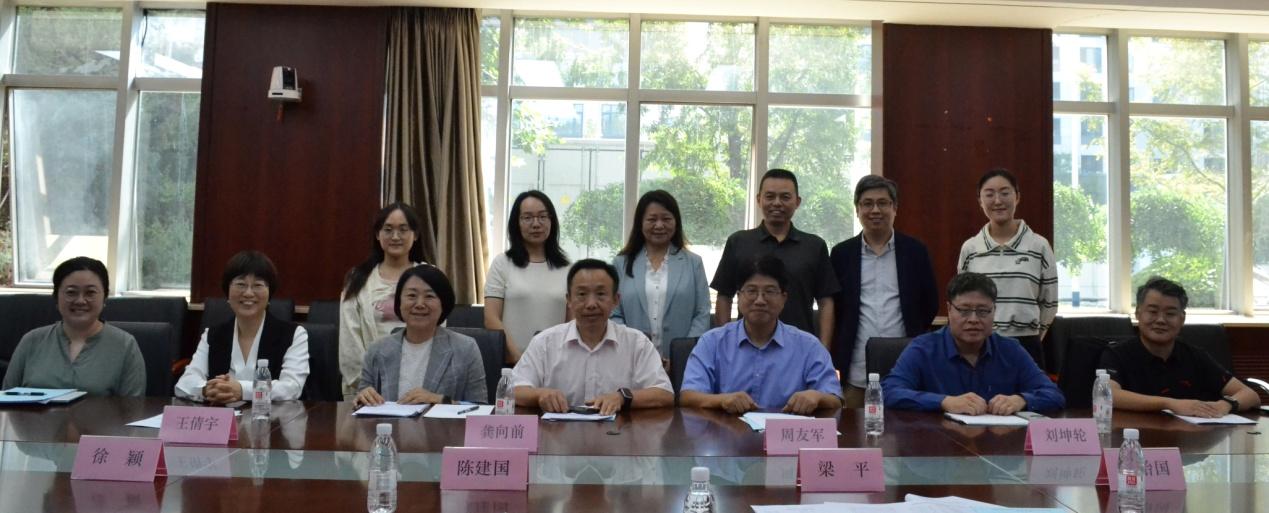

人文与社会科学学院法学专业本科人才培养方案论证会圆满举行

2025年9月24日,人文与社会科学学院法学专业就本科人才培养方案修订举行论证会,邀请高校知名专家、用人单位代表、师生代表等对本科人才培养方案进行评议,论证会由法学教研室主任曹治国主持。

会议首先由法学教研室副主任沈磊汇报培养方案,从培养目标、课程体系、实践环节、教学进程计划、人才培养执行保障条件以及落实各类文件情况等六个方面对培养方案进行了详细介绍。

法学教研室副主任沈磊汇报后,高校知名专家对培养方案进行了评议:

北京航空航天大学法学院党委书记周友军认为,培养方案在广泛调研的基础上开展修订,结构更加清晰,设计更加科学,内容更加完善。同时他建议,在毕业要求方面,可以适当调整部分内容以反映社会发展对人才培养的新要求;在课程设置方面,个别专业理论课之间的逻辑关系要更加科学合理。

中国政法大学法学教育研究与评估中心副主任刘坤轮认为,培养方案极为规整,突出体现在写作规范、结构完整、设计合理。同时他建议,在培养目标方面,要进一步突出表达华电法学的国内优势、追求目标;在专业必修课设置方面,要进一步明确学科基础课和专业基础课之间的分类标准。

北京理工大学法学院国际争端预防与解决研究院执行院长龚向前首先肯定了华电法学专业深厚的办学底蕴和显著的人才培养特色,接着建议适当增加国际化课程,加强国际化创新型人才的培养。同时他还对部分专业选修课设置提出若干具体建议。

中央民族大学法学院副院长王帅认为培养方案充分体现了以学生为中心的培养理念,值得学习。同时他结合中央民族大学的培养实践经验,对部分专业理论课程的课序设计提出具体建议,并且强调课程体系的设置一定要与培养学生课外能力相结合,以课内带动课外,通过课内引领的方式培养学生在课外的自主能力,有利于有效解决学生就业、升学、深造等现实问题。

用人单位代表也对培养方案提出建议:

北京市昌平区人民检察院政治部主任王倩宇认为,培养方案完整全面,既体现了学校办学特色,又考虑了学生实际学习需求。同时她结合近年来检察实务的最新发展,指出我院人才培养应始终紧密结合国家战略,特别是着眼于人工智能、大数据技术在司法实践中的应用,充分利用学校文理学科交叉优势,培养学生具备优秀的综合能力和实践能力。

国网冀北电力有限公司经济技术研究院企业法治与合同管理主管王若谷认为,专业选修课设置在提高高应用性、强功能性课程比重的同时,也应适当增加“法学经典文献选读”等强理论性课程,以此加强学生学习理论深度;还提出我院可以利用学校学科优势,与理工学科联合建设“能源法学实验班”的建议。

北京市高朋律师事务所高级合伙人董晓华结合自身丰富的法律实务经验,围绕提高学生逻辑能力、写作能力以及表达、沟通能力对课程设置提出了若干具体建议,并强调应特别注重提升学生实务技能,建议学院与律所加强合作,为学生提供更多的律所实践实习机会。

学生代表董英琳、梁子怡基于四年学习经历和体会,从课序设计、课程内容、学科竞赛、科研能力等方面对培养方案提出建议。

最后,人文与社会科学学院院长梁平作总结讲话,指出随着行业、技术的快速发展和市场需求的不断变化,培养方案应当紧密地与行业需求相结合,坚持将传授理论知识与培养实践技能相融合,使学生在校期间就能获得与实际工作紧密相关的经验,以确保毕业后快速适应未来的工作环境。

本次论证会汇聚高校专家、用人单位代表、一线师生多元视角,以立足时代需求、突出专业特色优势为导向,对本科人才培养方案开展评议,有利于进一步完善方案,形成更加科学合理的法治人才培养体系。法学专业将通过此次培养方案修订,进一步贯彻落实和持续推进“理论—感知—内化”的德法兼修卓越法治人才培养“三进阶”模式,坚持“德法相融”理念,把价值塑造、知识传授、能力培养贯穿于人才培养全过程,为高校构建和深化德法兼修法治人才培养模式提供华电样本。

初审:沈磊

复审:曹治国

审核:梁平